Rencontre internationale pour la fusion nucléaire

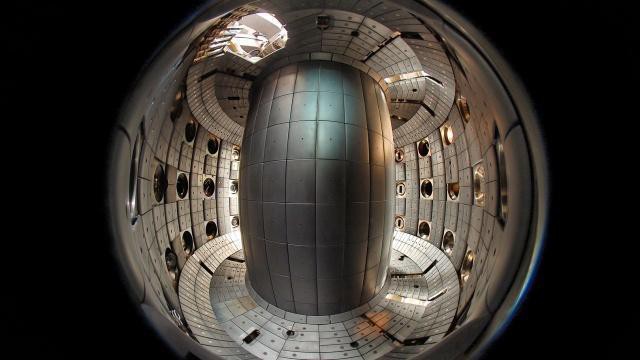

Le tokamak de l'EPFL vu de l'intérieur

Cette semaine, des physiciens de 15 universités européennes et américaines se partagent l'utilisation du Tokamak de l'EPFL, pour faire de la fusion hydrogène l'énergie du futur.

L’Ecole participe à la quête internationale de la fusion contrôlée de l’hydrogène, une source d’énergie virtuellement inépuisable. Les 15 et 16 septembre, des scientifiques suisses, européens et américains ont déposé plus de 80 projets pour se partager l’utilisation du tokamak de l’EPFL. Cette imposante chambre de confinement permet de chauffer de l’hydrogène jusqu’à plus de 170 millions de degrés, température où le gaz peut potentiellement fusionner. Les équipes internationales comptent notamment se préparer à l’utilisation du réacteur à fusion expérimental ITER.

Une trentaine de tokamaks sont en fonction en Europe, Asie et Amérique du Nord. Le principe est grossièrement identique pour tous. Confiné dans une chambre circulaire, en forme de donut, un nuage d’hydrogène est maintenu en suspension par un intense champ magnétique. Le procédé permet de chauffer le gaz à des températures extrêmes. Comme au cœur du soleil, les isotopes peuvent alors fusionner en hélium, réaction qui produit une énorme quantité d’énergie.

Modeler un nuage d’hydrogène

La physique des plasmas est un petit monde bien organisé. Chaque tokamak a ses propres particularités, en termes de puissance, de souplesse d’utilisation ou de système de chauffage. C’est pourquoi les physiciens s’échangent régulièrement des plages d’utilisation, afin de tester leurs modèles dans des conditions différentes.

Le tokamak de l’EPFL présente quelques atouts intéressant. Notamment, il est de loin le plus souple au monde pour ce qui est de façonner la forme du plasma d’hydrogène – d’où son nom, Tokamak à configuration variable (TCV). Un paramètre déterminant du point de vue des performances.

Le mode H : pour préparer ITER

Parmi les projets déposés à l’EPFL par les équipes internationales, nombreux sont ceux qui concernent le «mode H». Une recette de cuisine, en quelque sorte, pour obtenir le plasma idéal qui sera majoritairement utilisé dans ITER. Température, densité, système de chauffage et façonnage du plasma sont autant d’ingrédients qu’il s’agit de doser avec minutie pour y parvenir.

«Le mode H, c’est un peu comme l’isolation d’une maison, explique Yves Martin adjoint de direction au Laboratoire de physique des plasmas de l’EPFL. Si on ajoute une couche d’isolant, il y a moins besoin de puissance pour maintenir une haute température. Mais il faut aussi des sortes de soupapes par lesquelles évacuer l’hélium produit, pour qu’il n’étouffe pas la réaction.»

Le défi est d’une grande complexité. Le TCV dispose d’un système de chauffage à micro-onde, calibré pour transmettre son énergie aux électrons. En ciblant de petites zones à chauffer, les physiciens vont influencer la circulation du courant électrique à l’intérieur du plasma, ce qui va par la suite avoir une conséquence sur la stabilité et demander des ajustements du champ magnétique… «Tous les paramètres sont liés et doivent être recalculés en temps réel, ce qui demande une grosse infrastructure informatique, explique Yves Martin. C’est le prix à payer pour améliorer les performances.»

D’autres modes plus expérimentaux, comme le mode IC (Improved confinement mode) seront testés au TCV. A raison d’environ 1500 décharges de deux secondes par année, le tokamak de l’EPFL devrait fournir aux équipes européennes et américaines de quoi tester leur modèles pour préparer l’ère d’ITER qui, en 2019, devra maintenir des plasmas pendant plus de 400 secondes d’affilée.