Pourquoi la grippe serait plus contagieuse chez certaines personnes

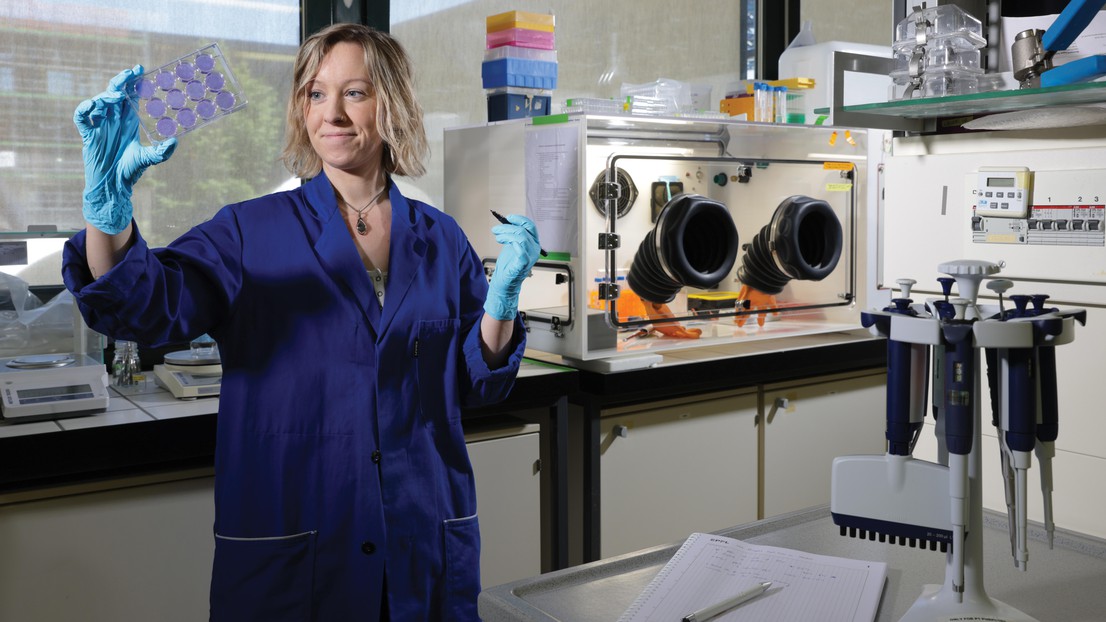

La chercheuse Shannon David dans le Laboratoire de virologie environnementale à l'EPFL. 2024 EPFL/Alain Herzog - CC-BY-SA 4.0

Des scientifiques de l’EPFL ont démontré que dans des espaces intérieurs, le virus de la grippe serait infectieux plus longtemps lorsqu’il est accompagné de certaines bactéries présentes dans nos voies respiratoires. Ces résultats sont une étape de plus vers une meilleure compréhension de la transmission de ce type d’infections et des risques d’exposition.

Une étude de l’EPFL apporte de nouvelles explications sur les relations complexes qui existent entre virus et bactéries du corps humain. Chaque personne en bonne santé porte en elle toutes sortes de bactéries, que ce soit sur la peau, dans les intestins, le nez ou encore la bouche. Et lorsqu’on attrape le virus de la grippe, celui-ci cohabite avec les bactéries logées dans nos voies respiratoires. Mais que se passe-t-il lorsqu’un individu libère le virus dans l’air en éternuant, en toussant, ou simplement en parlant? La relation du virus avec les bactéries à l’extérieur du corps était jusqu’à présent peu étudiée, d’où l’objet de cette recherche menée au sein du Laboratoire de virologie environnementale (LEV), en collaboration avec des scientifiques de la Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC), de l’ETH Zurich et l’Université de Zurich. Leurs résultats viennent de paraître dans la revue Journal of Virology.

Il a déjà été largement documenté que certaines bactéries permettent à des virus de se stabiliser et de survivre plus longtemps dans les intestins. Sur le même principe, Shannon David, chercheuse dans le Laboratoire LEV, s’est demandé si les bactéries des voies respiratoires pouvaient avoir la même fonction protectrice à l’extérieur du corps. Et la réponse est oui. Pour le démontrer, elle et ses collègues ont mené deux types d’expériences en laboratoire. Dans la première, les scientifiques ont reproduit des gouttelettes semblables à celles produites lorsqu’on éternue. Elles étaient déposées sur une surface plate et exposée à l’air intérieur jusqu’à ce qu’elles sèchent. Certaines gouttelettes contenaient uniquement le virus de la grippe, tandis que les autres étaient mélangées avec certaines bactéries des voies respiratoires. Les chercheuses et chercheurs ont mesuré la charge virale infectieuse de ces deux groupes de gouttelettes sur la durée. Les résultats étaient très clairs : quand le virus était isolé, il disparaissait presque complètement (99.9%) après 30 minutes. Mais accompagné des bactéries, sa charge virale infectieuse était 100 fois plus importante après le même temps d’exposition et il pouvait survivre encore pendant plusieurs heures.

Dans la deuxième expérience, la charge virale infectieuse était mesurée dans des petites particules transmises dans l’air comme celles échangées quand deux personnes parlent entre elles. Là aussi, le virus tout seul n’était plus infectieux après 15 minutes. Mais accompagné de bactéries, il était encore présent pendant une heure. Parmi les bactéries identifiées dans les voies respiratoires, Staphylococcus aureus et Streptococcus pneumoniae étaient celles qui favorisaient le plus la propagation virale de la grippe.

Gouttelettes plus plates

Leurs observations au microscope ont également permis de mieux comprendre comment la bactérie protège le virus. «La gouttelette contenant la bactérie a une tendance à être plus plate. Ce phénomène accélère le processus d'évaporation et conduit à une cristallisation plus rapide du sel dans la gouttelette, permettant au virus de vivre plus longtemps. En particulier dans les environnements secs, comme en hiver quand les chauffages sont allumés,» explique Shannon David.

Ces nouvelles données sont importantes, car elles permettent d’apporter une pièce supplémentaire au puzzle des maladies respiratoires. Et de mieux comprendre pourquoi le virus voyage si bien d’une personne à une autre. Le rôle que jouent les bactéries respiratoires à l’extérieur du corps était jusqu’ici méconnu.

«Ces nouvelles données sont importantes, car elles permettent d’apporter une pièce supplémentaire au puzzle des maladies respiratoires. Et de mieux comprendre pourquoi le virus voyage si bien d’une personne à une autre. Le rôle que jouent les bactéries respiratoires à l’extérieur du corps était jusqu’ici méconnu», détaille Shannon David. Plusieurs domaines de recherche associés vont bénéficier de ces nouvelles données. Elles pourront, par exemple, être intégrées dans les études de santé publique.

«Aujourd’hui, les modèles de simulation qui évaluent le risque d’exposition à une infection dans un lieu fermé ne prennent pas encore en compte le rôle protecteur de ces bactéries sur les virus. Cela signifie qu'ils sous-estiment probablement le risque d'infection.» Ces nouvelles connaissances pourraient également permettre aux chercheurs d'identifier plus facilement les individus susceptibles de produire une charge virale infectieuse plus élevée parce qu'ils portent davantage de bactéries protectrices dans leurs voies respiratoires.