Portes Ouvertes EPFL : l'informatique décodée

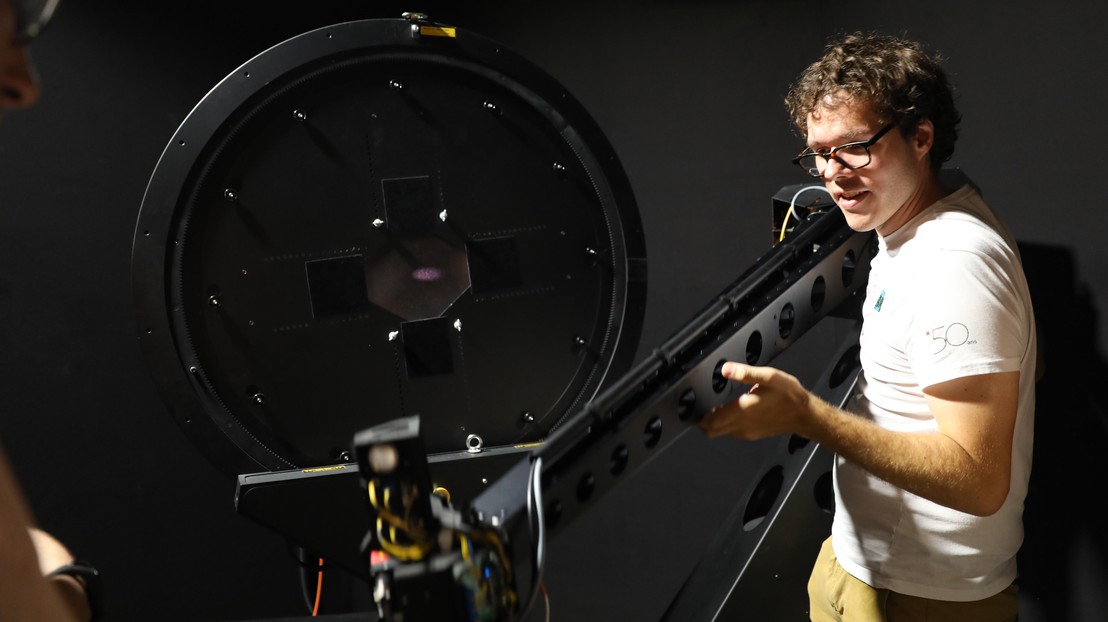

Le Professeur Wenzel Jakob fait visiter son Laboratoire d'informatique graphique réaliste © Murielle Gerber/EPFL

Dans le cadre des Portes Ouvertes de l’EPFL les 14 et 15 septembre, les chercheurs de la faculté Informatique et Communications (IC) ont présenté leur travail aux près de 40'000 visiteurs s’étant déplacés sur le campus. Leur travail a permis de donner vie aux bases de l’informatique, son histoire, ainsi que ses applications présentes et futures au travers de plus de trente ateliers et démonstrations interactives.

Des visiteurs de tous âges ont eu l’opportunité de voir – et même participer à – des applications de la recherche informatique au monde réel, des jeux et du divertissement à l’éducation, la médecine, et la sécurité numérique.

Les différents événements proposés, incluant des démonstrations de robotique et de réalité virtuelle ainsi qu’une table ronde sur l’intelligence artificielle, ont permis de souligner le thème des Portes Ouvertes de l’EPFL, organisées en honneur du cinquantenaire de l’école : « le futur de la technologie ».

Enseigner à l’aide de la réalité virtuelle

Une démonstration du Laboratoire d’ergonomie éducative (CHILI) a permis aux visiteurs de se balader dans un environnement virtuel et de « planter » un jardin dans un espace tri-dimensionnel, puis de constater le résultat de leurs efforts au fil des saisons et des années.

« Cette application est destinée à l’éducation vocationnelle, particulièrement pour les jardiniers et paysagistes, afin qu’ils puissent étendre leur expérience du réel jusque dans le virtuel », a notamment expliqué Kevin Kim, assistant-doctorant au sein du CHILI.

« J’avais déjà pu faire des expériences du genre dans le cadre de concours d’architectures », a déclaré une visiteuse, Karine, qui a essayé cette démonstration avec sa fille Clara, « mais je trouve que l’évolution au travers du temps et l’opportunité de voir les différentes saisons est un développement particulièrement intéressant ».

Les visiteurs ont également pu voir comment la réalité virtuelle est utilisée pour la formation aux premiers secours, notamment pour la réanimation cardio-pulmonaire et le massage cardiaque, grâce au travail du « Immersive Interaction Group » (IIG) du Ronan Boulic. Dans cette démonstration, les gestes pratiqués sur un mannequin bien réel étaient intégrés à un environnement virtuel demandant aux participants d’effectuer une série d’actions permettant de sauver le « patient ».

Créer des « murs » numériques

Dans le cadre d’un atelier présenté par Carmela Troncoso, directrice du Laboratoire d’ingénierie de sécurité et privacy (SPRING), les participants ont pu en apprendre plus sur un sujet qui concerne toute personne disposant d’un ordinateur portable ou d’un smartphone : la sécurité WiFi. Equipés de leur propre matériel personnel et connectés à un réseau créé dans le cadre de l’atelier, tous les participants avaient la possibilité d’ « espionner » les canaux de communication entre les différents appareils et le point d’accès WiFi.

« Lorsque l’on travaille dans les communications numériques, on tend à oublier que dans un monde numérique, il n’y a pas de murs, et tout le monde peut tout écouter », explique Carmela Troncoso. Elle ajoute ensuite que dans le cadre de l’atelier, tous les participants ont également pu apprendre à mieux préserver leur vie privée tout en surfant sur le web.

« Nous leur montrons comment cacher des informations en utilisant le réseau TOR, qui a souvent mauvaise presse en raison de l’utilisation qui en est faite pour accéder au « dark web ». Mais en réalité, son but premier est de permettre aux gens de travailler dans un monde virtuel comme dans le monde réel : sans que qui que ce soit puisse voir ce que l’on fait. »

L’un des participants, Christian, observe : « On ne réalise pas forcément les informations que l’on échange sur le net, ni comment avec un simple programme, il est très aisé de voir les sites que l’on a visité – voire même quelles pages spécifiques de ces sites ! »

L’évolution de l’informatique

Le Musée Bolo a donné une chance aux visiteurs de (re-)découvrir les ordinateurs, logiciels et leurs accessoires du passé au travers de sa très complète collection. Pascal Gervais a fait la démonstration d’une aire du musée dédiée au jeux vidéo, particulièrement populaire auprès des visiteurs les plus jeunes.

« Le but est de recréer les jeux de différentes époques, des plus primitifs avec des graphismes très simples, à ceux plus développés, plus rapides et avec de meilleurs graphismes », a-t-il expliqué.

Une exposition spéciale, « Disparition Programmée », a également montré l’évolution paradoxale de la technologie qui a vu les ordinateurs traditionnels « disparaitre », alors que les appareils numériques deviennent de plus en plus omniprésents.

Le futur de l’IA

Lors d’un débat en table ronde au Swiss Tech Convention Center, organisé par la faculté IC en collaboration avec le Collège des Humanités, des experts – incluant le président de l’EPFL et le professeur d’IC Martin Vetterli – ont débattu publiquement sur le sujet : « Humanité, machine et data : quel avenir pour l’intelligence artificielle ? ».

Jamie Paik, directrice du Laboratoire de robotique reconfigurable (RRL), a donné son point de vue en tant que développeuse de robots « softs » de nouvelle génération, tandis que Frédéric Kaplan, à la tête du Laboratoire d’humanités digitales (DHLab), a quant à lui présenté la façon dont l’IA est appliquée aux humanités dans le cadre de projets tels que la « Venice Time Machine ». Sabine Süsstrunk, à la tête du Laboratoire d’images et représentation visuelle (IVRL), à apporté son expertise en matière de reconnaissance faciale et de protection de la vie privée, alors que Daniela Cerqui Ducret apportait un point de vue externe en tant qu’enseignant senior en anthropologie culturelle à l’Université de Lausanne.

La modératrice Anne Laure Gannac, journaliste pour la Radio Télévision Suisse (RTS), a pu poser de nombreuses questions relatives aux menaces liées à l’IA, des pertes d’emploi liées à l’automatisation jusqu’aux problématiques réglementaires et éthiques. Si la conversation est restée dans son ensemble très optimiste, les intervenants ont tout de même exprimés des inquiétudes liées à la lenteur de l’évolution de la réglementation par rapport à la rapidité du développement de ces technologies.

Finalement, l’audience a pu assister à une performance musicale unique dans son genre : le Quartet de Cordes Ada a joué divers morceaux, certains écrits par l’homme et certains autres composés algorithmiquement à l’aide d’un outil nommé BachProp. La musique générée par IA faisait partie d’un projet de l’assistant-doctorant Florian Colombo au sein du Laboratoire de calcul neuromimétique (LCN), dirigé par le Professeur Wulfram Gerstner.