Les villes obéissent aux mêmes lois que celles du monde du vivant

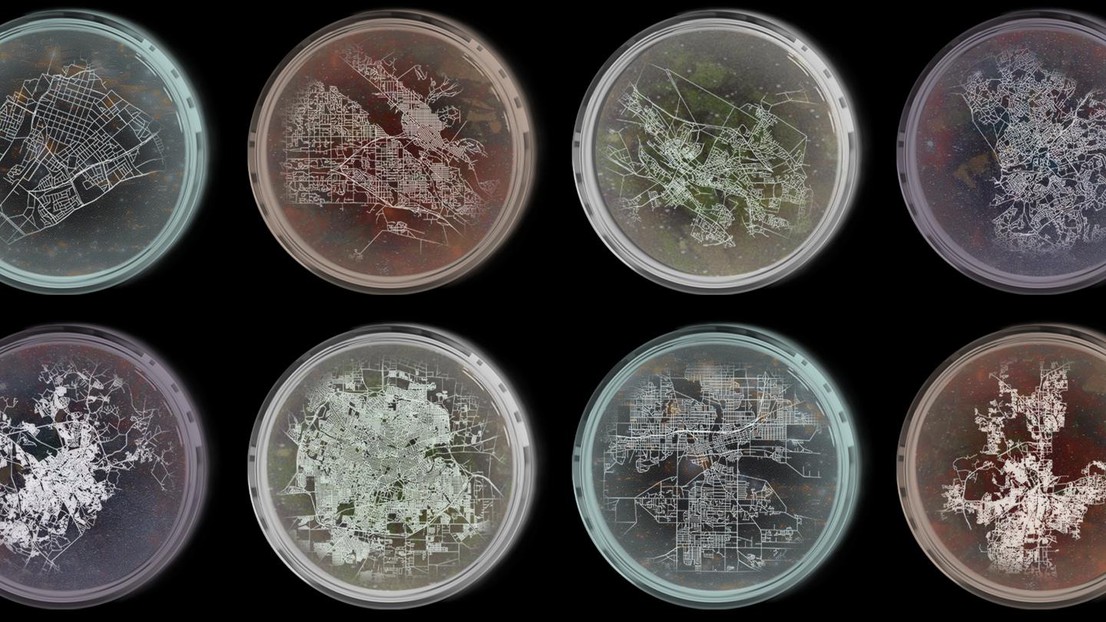

La ville comme organisme vivant, une illustration d'Alicia Crespo Montañes, EPFL URBES, 2025

Une étude de l’EPFL révèle que les métropoles suivent les mêmes lois universelles que celles observées dans les organismes vivants. Population, émissions de CO₂, réseaux routiers: et si la clé d’une urbanisation durable se trouvait dans le «métabolisme» même de nos cités?

Elle est un «ventre» chez Emile Zola, «une main» chez Italo Calvino, «une lymphe», chez Michel Butor ou, encore, un esprit labyrinthique chez Paul Auster. Dès l’apparition des mégapoles en Occident, de nombreux romans ont comparé la ville – ou son système de production – à un organisme vivant.

La recherche en urbanisme s’intéresse elle aussi à cette analogie depuis plus d’une dizaine d’années. Son but? Résoudre la complexité inhérente à la planification urbaine. Car comprendre les lois qui régissent les villes pourrait contribuer à un urbanisme plus durable.

Une hypothèse de base guide ces recherches: les grandes villes seraient «plus efficaces», car elles nécessitent moins de ressources et génèrent plus de richesse, comme l'expliquent les lois d'échelle urbaine. Ce postulat s’inspire aussi de la «Loi de Kleiber» pour les organismes vivants. Biologiste originaire de Zurich, Max Kleiber a découvert dans les années 1930 que plus un animal est grand, plus il emploie efficacement son énergie, car son corps optimise l'allocation des ressources et les dépenses énergétiques.

En compilant un set de millions de données issues de 100 villes du monde entier, des scientifiques de l’EPFL semblent confirmer l’analogie perçue initialement par le monde littéraire. Leur étude généralise ces lois d'échelle, des quartiers aux mégapoles. Elle vient de paraître dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Courbes identiques

Concrètement, les scientifiques ont tenu compte de trois critères: la population de la ville (équivalente à la masse d’un animal), les émissions de CO2 (pour le taux métabolique d’un organisme vivant, ses dépenses énergétiques), et, enfin, le réseau routier (son système circulatoire). «Une fois correctement recalculées, nous avons constaté que les distributions de probabilité de ces variables suivent une courbe unique pour toutes les villes, grandes et petites, ce qui implique que la forme et les fonctions urbaines sont régies par des lois universelles similaires à celles qui s'appliquent aux organismes vivants», indique Gabriele Manoli, auteur correspondant de l’étude et directeur du Laboratoire des systèmes urbains et environnementaux (URBES), à l’EPFL.

L’étude indique aussi qu’une forme d’auto-organisation se met naturellement en place lorsqu’une ville croît. Avec une importante exception: «Nous avons constaté que les grandes villes ne sont pas nécessairement plus durables que les petites, contrairement à ce qui a souvent été avancé jusqu’ici. Ce qui compte, c'est la covariation dans l'espace de la densité de population, des réseaux de transport et des activités économiques, qui sont tous interdépendants», précise Gabriele Manoli.

Nouvelle approche

Dans la Loi de Kleiber, les animaux ont une taille moyenne définie. Ce n’est pas toujours le cas des villes. Leurs limites peuvent varier considérablement, selon les frontières prises en considération. Ainsi, les lois d'échelle peuvent conduire à des résultats trompeurs. Par exemple, les grandes villes peuvent être considérées comme plus vertes ou moins vertes en termes d'émissions, selon l’échelle adoptée. Pour surmonter cet obstacle, les auteurs de l’étude ont divisé chaque ville en unités plus petites, comme des «pixels», et utilisé une approche dites de «mise à l'échelle de taille finie».

Cette méthode a été proposée à l'origine par d’autres scientifiques de l'EPFL, dont Andrea Rinaldo, professeur honoraire et coauteur de l'étude. En biologie, la masse et le taux métabolique d'une espèce peuvent varier d'un individu à l'autre. Ces variations peuvent même être très différentes de la valeur moyenne considérée par Kleiber. Par analogie, les caractéristiques urbaines varient d'un quartier à l'autre. Une ville se caractérise donc mieux par une distribution de valeurs que par un chiffre unique.

Nous avons démontré mathématiquement que l'organisation spatiale des villes présente des propriétés émergentes générales, malgré les différences géographiques, politiques et historiques.

Approche systémique

Gabriele Manoli souligne l’importance de cette nouvelle étape pour la recherche en urbanisme: «Nous avons démontré mathématiquement que l'organisation spatiale des villes présente des propriétés émergentes générales, malgré les différences géographiques, politiques et historiques. Les urbanistes doivent donc adopter une approche systémique et tenir compte de la nature complexe et dynamique de l'évolution urbaine.»

Pour lui, les villes ressemblent davantage à des organismes vivants qu'à des machines contrôlables. Concevoir des territoires plus durables implique donc d’aller au-delà des secteurs et des opérations individuels. La planification doit prendre en compte l'ensemble des zones urbaines, leur comportement à plusieurs échelles et leurs échanges continus avec l'environnement environnant, voire mondial. «Grâce à la grande quantité de données disponibles, les villes offrent un terrain fertile pour tester de nouvelles théories inspirées de la biologie et de l'écologie», s’enthousiasme le chercheur.

À l’avenir, en intégrant un plus grand nombre de variables et en tenant compte de leur évolution dans le temps, le professeur compte obtenir davantage d’informations sur les lois qui régissent cette drôle de création qu’est la ville moderne.

Martin Hendrick, Andrea Rinaldo, and Gabriele Manoli , “A stochastic theory of urban metabolism”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 4 August 2025. https://doi.org/10.1073/pnas.2501224122