«La solution aux défis sociétaux n'est pas uniquement la technologie»

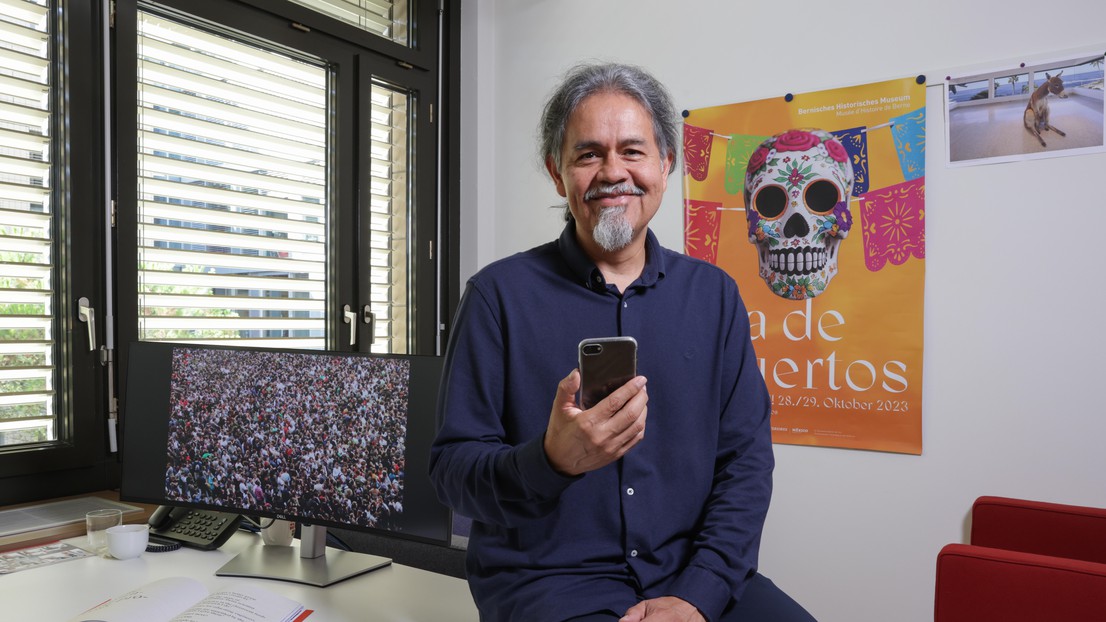

Daniel Gatica-Perez, meilleur enseignant 2024 de la section des humanités digitales de l’EPFL - 2025 EPFL/Alain Herzog - CC-BY-SA 4.0

Son domaine d’expertise – l’informatique sociale et l’IA centrée sur l’humain - l’oblige à mettre sans cesse ses connaissances à jour. Désigné meilleur enseignant 2024 de la section des humanités digitales de l’EPFL, Daniel Gatica-Perez rappelle l’importance de l’humain face à la technologie.

«Lorsqu’on fait de la recherche et de l’enseignement dans le domaine de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux, tout évolue tellement vite qu’on a plutôt un chapitre de retard que trois d’avance», confie Daniel Gatica-Perez, responsable du Social Computing Group de l’institut de recherche Idiap, dont l’EPFL est partenaire. L’un des principaux défis du meilleur enseignant 2024 de la section des humanités digitales de l’EPFL consiste justement à «essayer de tenir [ses] connaissances à jour au niveau des technologies, de la littérature et de la législation». Daniel Gatica-Perez l’avoue bien volontiers: «Parfois, ce sont mes étudiantes et étudiants qui me font découvrir une nouvelle plateforme numérique.»

Cette inversion des rôles est loin de déranger celui qui, une fois son Master d’ingénieur en communication en poche, a quitté le Mexique pour faire une thèse en ingénierie électrique à l’Université de Washington. Au contraire, «ma recherche se nourrit de mon activité d’enseignant», poursuit le professeur titulaire de l’EPFL, actuellement en charge du programme de Master en humanités digitales. Non seulement le contact quotidien avec des digital natives» lui permet d’être au plus près de la réalité numérique, mais «le fait même de devoir préparer mes cours m’oblige à rester plongé dans la matière».

Ultra-contemporain et ultra-interdisciplinaire

Son enseignement en Computational Social Media, Daniel Gatica-Perez le veut le plus interactif possible. «Les étudiantes et étudiants et moi tentons de disséquer ensemble ces mastodontes que sont les plateformes telles que Twitter/X, Instagram et TikTok.» Ou encore Facebook, «que nous analysons aussi bien à travers le prisme de l’histoire que de la sociologie, la psychologie, l’éthique et le droit». Le cours «expose les futurs ingénieures et ingénieurs à des disciplines variées; certes, la technologie est centrale, mais elle n’est pas forcément l’aspect le plus important.» Quel est donc ce dernier? «Mon but est d’offrir à ces jeunes des éléments de réponse aux défis posés par les réseaux sociaux.»

Pour une bonne partie de l’auditoire, ce cours constitue la première occasion d’aborder de façon critique la littérature scientifique, un exercice d’autant plus délicat qu’il s’agit d’écrits «souvent très récents, qui laissent encore de la place à la spéculation». Parallèlement, les enseignements de Daniel Gatica-Perez font la part belle aux projets pratiques en groupes. «Le choix du sujet est libre, tant qu’il a un rapport avec les réseaux sociaux.» Le professeur cite un projet sur l’utilisation de TikTok par les candidats et candidates à la présidentielle française. «Un autre groupe s’est penché sur les débats liés au Covid-19 sur les réseaux sociaux.»

L’humain autant que la machine

Cette liberté a un prix. «Il est essentiel que chacun puisse donner son avis dans un environnement respectueux et sécurisé; au début du semestre, nous créons un safe space pour la discussion, dont les objectifs sont communiqués clairement.» Ainsi rassurés et encouragés à voler de leurs propres ailes, les étudiantes et étudiantes «font preuve d’un engagement, d’un dynamisme et d’une créativité assez remarquables», constate leur professeur. Ce qui le réjouit particulièrement, c’est leur capacité à faire le lien entre les sciences et la société: «C’est justement de ce genre d’ingénieurs dont notre monde a besoin, surtout dans un contexte d’urgence climatique».

Et en tant que chercheur, quelle est son approche pour contribuer à rendre le monde meilleur? «Les projets du groupe d’informatique sociale que je pilote à l’Idiap prennent en compte les conditions sociales et les expériences individuelles, bref, l’humain autant que la machine.» Il donne l’exemple du projet Corona Citizen Science, une plateforme participative et multidisciplinaire conçue par des professeurs et professeures de l’EPFL et de l’UNIL qui a permis aux citoyennes et citoyens de partager leur expérience pendant la crise pandémique en Suisse. Ou l’étude, menée en collaboration avec l’Institut de psychologie de l’UNIL, portant sur les influenceurs et influenceuses et leur manière de faire circuler l’information sur la santé.

Récemment, «nous avons vu les propriétaires de plateformes de médias sociaux jouer un rôle clé dans la politique, qu'il s'agisse de modifier les règles de vérification des faits ou de mener des initiatives au sein d’un gouvernement. Cela nous rappelle que les plateformes sociales sont bien plus que des algorithmes et qu'elles sont loin d'être neutres». Dès lors, «il est important de comprendre que les solutions à de grands défis sociétaux, tels que le réchauffement planétaire ou la santé publique, ne peuvent pas être uniquement technologiques».