L'EPFL innove en matière de gestion des nanoparticules

L’équipe Nanosafe-EPFL reçoit un prix pour sa méthodologie de gestion préventive des risques liés à l’usage des nanoparticules dans la recherche.

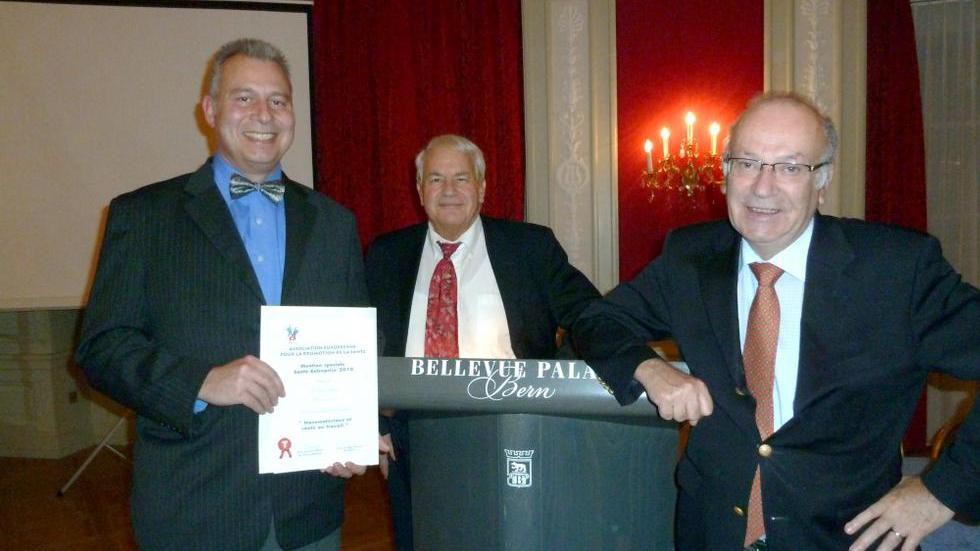

Le 24 janvier dernier, à Berne, Thierry Meyer, chef du Service Sécurité et Santé au Travail de la faculté des Sciences de Base de l’EPFL, et son équipe ont reçu la mention spéciale du prix Santé-Entreprise 2010 décerné par l’Association Européenne pour la Promotion de la Santé pour la gestion préventive du risque lié à l’utilisation des nanomatériaux.

Avec son équipe pluridisciplinaire et inter-facultaire, le team Nanosafe-EPFL (Amela Groso, Arnaud Magrez, Alke Fink, Patrick Pugeaud, Joseph Guzzardi, Jean-Michel Poffet et Michael Riediker de l’IST) renforcée par la SUVA et le SECO, ils ont donc développé un outil pragmatique permettant d’évaluer les risques et de prendre les mesures adéquates.

A ce jour, on estime qu’à l’EPFL, plus de 300 chercheurs répartis dans une centaine de laboratoires produisent, modifient ou utilisent régulièrement des nanomatériaux. Un processus d’évaluation impliquant les chercheurs, au moyen d’une grille permettant de définir les activités nano a été mis en place. Il faut tenir compte du type et de l’état du nanomatériau (fibre ou particule), de son statut d’utilisation (en poudre, en suspension dans un liquide, ou dans une matrice solide), de la quantité, de l’agglomération potentielle, du processus, etc… En revanche, l’espèce chimique importe peu dans cette classification. Travailler avec des nanotubes de carbone à sec, des nanoparticules d’or ou avec de dioxyde de titane en poudre implique des mesures plus contraignantes que des recherches travaillant avec des colloïdes ou avec des nano-objets en suspension dans un liquide. Les mesures à prendre en fonction de la classification établie sont de caractères techniques, opérationnels et personnels. Elles s’échelonnent aux mesures habituelles appliquées dans les laboratoires de type chimique à des mesures plus contraignantes visant par exemple à intégrer le port d’une combinaison Tyvek (intégrale). L’équipe de nettoyage, les personnes qui réceptionnent et évacuent les nanomatériaux, le personnel administratif sont également concernés par les différentes mesures.

« Les études épidémiologiques sont particulièrement longues (10 à 20 ans). Peu de recherches fournissent des résultats car nous manquons encore de recul. Nous avons donc transposé les conclusions concernant les nanoparticules de diesel, l’une des rares études utilisables, pour élaborer notre outil. Pour le reste, nous appliquons le principe de précaution et intégrerons les nouvelles connaissances sur les dangers et risques liés aux nano-objets dès qu’ils seront disponibles » explique Thierry Meyer. Ce système de gestion du risque développé à l’EPFL est innovant et intéresse beaucoup les organismes responsables de la santé au travail. C’est le cas par exemple aux Etats-Unis avec le NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) qui a rapidement pris contact afin de pouvoir bénéficier de cet outil dans leur institution.

Liens :