L'EPFL contribue à une découverte majeure au CERN

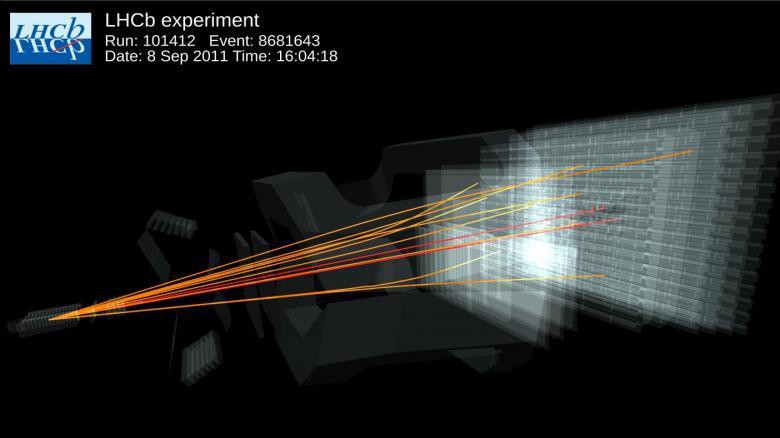

Représentation d'un événement candidat pour la désintégration d'un méson B0s en deux muons dans le détecteur LHCb. (Image: LHCb/CERN)

En mettant en commun leurs données expérimentales récoltées lors d’une collaboration incluant l’EPFL, deux projets de physique des particules ont découvert un nouveau mode de désintégration subatomique, recherché depuis 25 ans. Cette trouvaille ébranle les modèles de physique standard.

En combinant leurs données, les expérience du CERN LHCb (grand collisionneur de hadrons « beauté ») et Solénoïde Compact pour Muons (CMS) ont observé en exclusivité une désintégration très rare de méson B0s en deux particules muons. Leurs données suggèrent aussi l’existence d’une désintégration similaire, encore plus rare, de son « cousin », le méson Bs0, en deux muons. Toutes deux sont des preuves sensibles de théories physiques exotiques, comme la supersymétrie. Cette découverte révolutionnaire, qui a notamment bénéficié de contributions de l’EPFL parmi d’autres institutions, vient d’être publiée dans Nature.

Les particules Bs0 et B0 sont des mésons, soit des particules subatomiques non élémentaires, instables, faites d’un quark et d’un antiquark liés par l’une des quatre forces fondamentales, « l’interaction forte ». Les mésons sont produits naturellement par des interactions de rayons cosmiques, ou artificiellement dans des collisions à haute énergie, comme celles ayant lieu dans des accélérateurs de particules comme le LHC. En revanche, leurs désintégrations en une paire de muons résultent d’une interaction dite faible ou, peut-être, encore inconnue.

Dans cette étude, les collaborations entre le LHCb et le CMS ont analysé pour la toute première fois leurs données de collision respectives récoltées entre 2011 et 2012 et publiées individuellement dans deux papiers distincts en 2013. Les deux séries de données faisaient certes déjà état de la désintégration du Bs0, mais elles se trouvaient sous la limite statistique de 5 sigmas, qui aurait permis au LHCb ou au CMS de parler d’observation réelle. La combinaison de leurs données leur a facilement fait dépasser cette limite en atteignant 6.2 sigmas.

Parmi les milliers de physiciens impliqués dans cette étude, il convient de relever que l’EPFL l’a couverte dans son intégralité. En effet, le Laboratoire de physique des hautes énergies dirigé par Aurelio Bay, Tatsuya Nakada et Olivier Schneider a fortement contribué au design et à la construction du détecteur du LHCb, ainsi qu’au développement de l’analyse et de l’analyse interne à la collaboration, qui a culminé dans son papier fondateur de 2013, déjà cité 190 fois.

Le professeur Nakada, qui vient d’être distingué par un doctorat honorifique de l’UZH pour sa contribution de longue date au domaine, a été l’un des promoteurs originaux du projet LHCb, et il a joué le rôle de premier porte-parole (chef de projet) durant les phases de construction et d’approbation entre 1995 et 2008.

En outre, deux membres clés du projets sont des anciens doctorants du groupe lausannois: Marc-Olivier Bettler, l’un des physiciens qui a analysé les données du LHCb pour cette étude, est auteur principal du papier combiné, et Patrick Koppenburg est l’actuel coordinateur de physique de la collaboration LHCb.

« L’observation de la désintégration du B0s est l’un des plus importants résultats obtenus par l’expérience LHCb, » explique Olivier Schneider. « La mesure est cohérente avec les prédictions du Modèle standard, et elle permet d’écarter diverses possibilités d’extensions de ce même modèle, recherchées au LHC. »

Le Modèle standard est la théorie qui décrit de la manière la plus satisfaisante les phénomènes observés dans la physique des particules telle qu’on la connaît. Une de ses extensions possibles est appelée « supersymétrie ». Elle prédit que chaque particule du Modèle standard a une partenaire, ce qui pourrait résoudre certains problèmes majeurs de la discipline, comme la stabilité de masse du boson de Higgs. Les résultats du LHCb et du CMS réduisent de façon significative l’espace des paramètres où la supersymétrie pourrait exister, ce qui concentre la future attention théorique et les recherches expérimentales en nouvelle physique.

Source

CMS Collaboration & LHCb Collaboration. Observation of the rare Bs0 →µ+µ− decay from the combined analysis of CMS and LHCb data.Nature 13 May 2015. DOI: 10.1038/nature14474