Krebsbehandlungen mit weniger Nebenwirkungen

© EPFL/iStock

Die Krebstherapie muss das richtige Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Nebenwirkungen finden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der EPFL schlagen die Verwendung von Antikörper-Peptidinhibitor-Konjugaten vor, um gezielt bestimmte Zelltypen anzusteuern und die Aktivität von krebsfördernden Enzymen zu hemmen.

Tumorzellen unterwandern häufig normale physiologische Prozesse für ihr eigenes Wachstum, indem sie Proteine ausnutzen, die für wesentliche Zellfunktionen verantwortlich sind. Daher ist es wichtig, die Aktivität dieser Proteine ausschliesslich in Krebszellen zu blockieren, ohne ihre lebenswichtige Funktion in gesundem Gewebe zu beeinträchtigen. Herkömmliche Ansätze auf der Grundlage von kleinen Molekülen, die eine systematische Hemmung in allen Zellen des Organismus bewirken, können zu schweren Nebenwirkungen führen.

Cathepsine sind ein Beispiel für lebenswichtige Proteine, die von Krebszellen ausgenutzt werden. Sie sind für den Abbau anderer Proteine und für den Umbau von Körpergewebe verantwortlich. Cathepsine spielen eine Rolle bei verschiedenen Krebsarten, Osteoporose und Autoimmunkrankheiten. Klinische Versuche mit niedermolekularen Cathepsin-Inhibitoren scheiterten jedoch bisher aufgrund von mangelnder Wirksamkeit oder Toxizität.

Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um Elisa Oricchio und Bruno Correia von der EPFL haben nun einen neuen Ansatz entwickelt, um diese Hindernisse zu überwinden. Sie schufen eine modulare Arzneimittelplattform, die nicht natürliche Peptid-Inhibitoren (NNPI) mit Antikörpern konjugiert und auf diese Weise Antikörper-Peptidinhibitor-Konjugate (APIC) produziert. Dank dieser Methode steuern die Inhibitoren spezifisch Krebszellen an. Dadurch werden systemische Nebenwirkungen vermieden und die therapeutische Wirksamkeit erhöht.

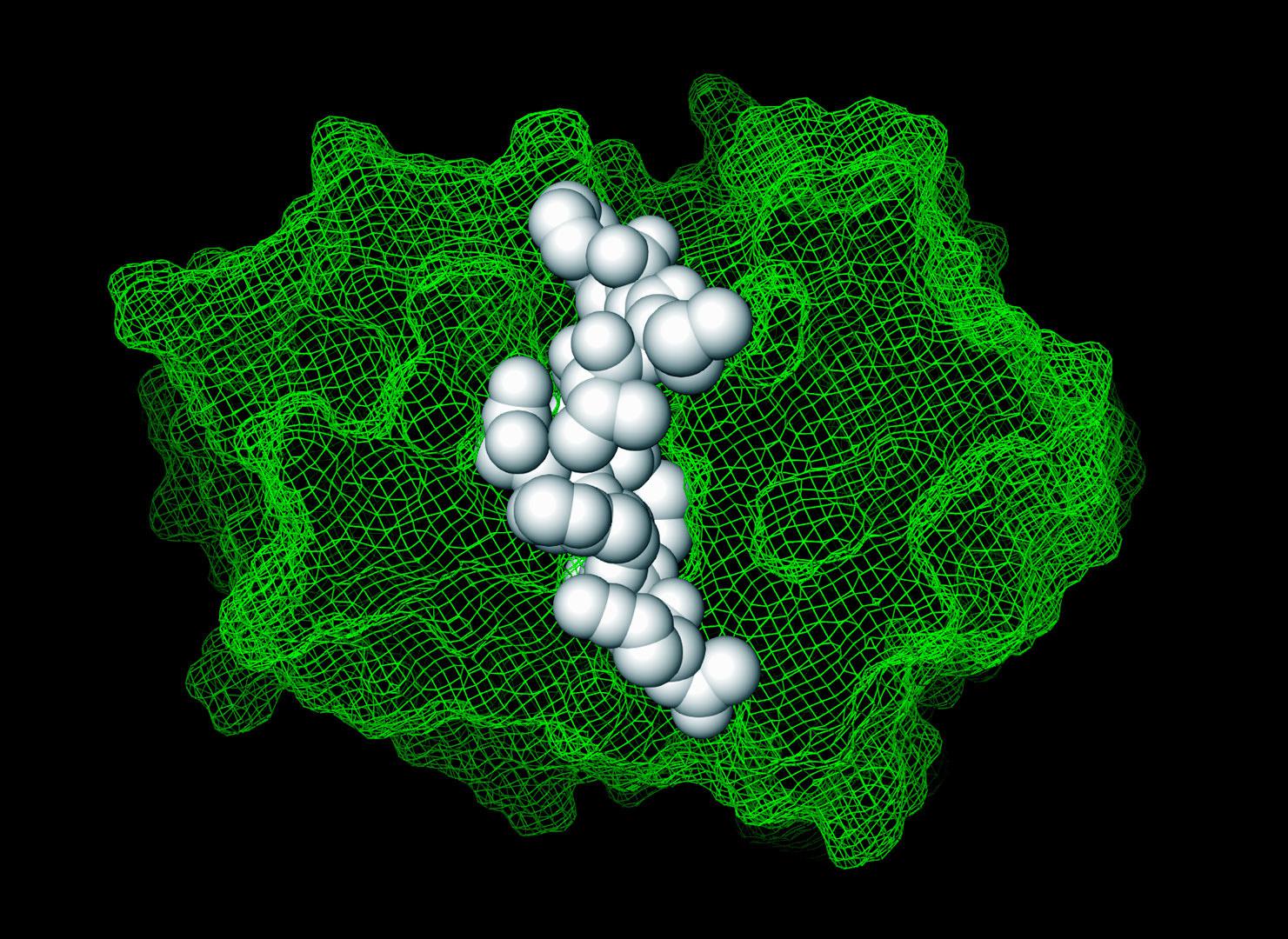

Die Forscherinnen und Forscher entwickelten zunächst NNPI, die kovalent an Cathepsine binden und diese hemmen. Sie modifizierten Peptidsequenzen durch Integration eines Michael-Akzeptors, einer organischen Komponente, welche die Bildung einer stabilen Bindung mit den Cathepsinen ermöglicht.

Der Michael-Akzeptor reagiert mit dem Cysteinrest im aktiven Zentrum des Cathepsins (der Teil des Enzyms, der für seine Hauptfunktion zuständig ist) und schafft so eine stabile kovalente Bindung, die das Cathepsin wirksam hemmt. Zur Verbesserung der Spezifität und der Wirksamkeit der Peptide setzte das Team die Sättigungsmutagenese ein. Bei dieser Methode wird jede Aminosäure eines Proteins systematisch verändert, um die besten Varianten mit den gewünschten Eigenschaften zu finden.

Die Forscherinnen und Forscher identifizierten mehrere hochwirksame Inhibitoren für vier verschiedene Cathepsine: Cathepsin S, B, K und L. Durch Bindung dieser Inhibitoren an Antikörper, die CD22, CD79, HER2 und Siglec15 erkennen, konnte das Team die NNPI präzise an Lymphomzellen, Brustkrebszellen und Osteoklasten abgeben. Dadurch kann die natürliche Fähigkeit von Antikörpern, von den Zielzellen internalisiert zu werden, ausgenutzt werden, und die Inhibitoren werden genau dorthin geführt, wo sie gebraucht werden.

Nun war es an der Zeit, die APIC zu testen: Sowohl in den Zelllinien als auch in den Tiermodellen erzielten sie eine erhebliche therapeutische Wirkung. So führte die Behandlung mit APIC, die gezielt Cathepsin S ansteuern, beispielsweise bei Lymphommodellen zu einer Rückbildung des Tumors und zur Aktivierung der Immunantwort gegen die Krebszellen. Bei den Brustkrebsmodellen reduzierten die APIC, die Cathepsin B ansteuerten, die Invasivität des Tumors und die Migration von Zellen. Daran zeigt sich, welches Potenzial der Einsatz von APIC für die Prävention von Metastasen hat.

Durch die spezifische Abgabe der Inhibitoren an die Krebszellen können durch den Einsatz von APIC Nebenwirkungen verhindert oder reduziert werden, die in der Regel mit anderen Behandlungen wie Chemotherapien verbunden sind. Darüber hinaus kann das Konzept dank seines modularen Charakters so angepasst werden, dass die APIC unterschiedliche Proteasen ansteuern, die bei verschiedenen Krankheiten eine Rolle spielen. Dadurch könnte auch die Behandlung anderer Krankheiten als Krebs revolutioniert werden.

Das APIC-Projekt soll nun über die Forschung im Labor hinaus in die klinische Realität umgesetzt werden. «Wir haben auf der Grundlage dieses Projekts zwei Patente beantragt», sagt Elisa Oricchio. «Der Doktorand Aaron Petruzzella, der das Projekt leitete, hat vor Kurzem ein SNF Bridge Proof of Concept-Stipendium erhalten, um weiter an diesen Inhibitoren zu arbeiten, die Voraussetzungen für ein Start-up zu schaffen und potenzielle Investorinnen und Investoren anzuziehen.»